对话名家 | 王子君:为纪实文学创作布下一道永(2)

【作者】网站采编

【关键词】

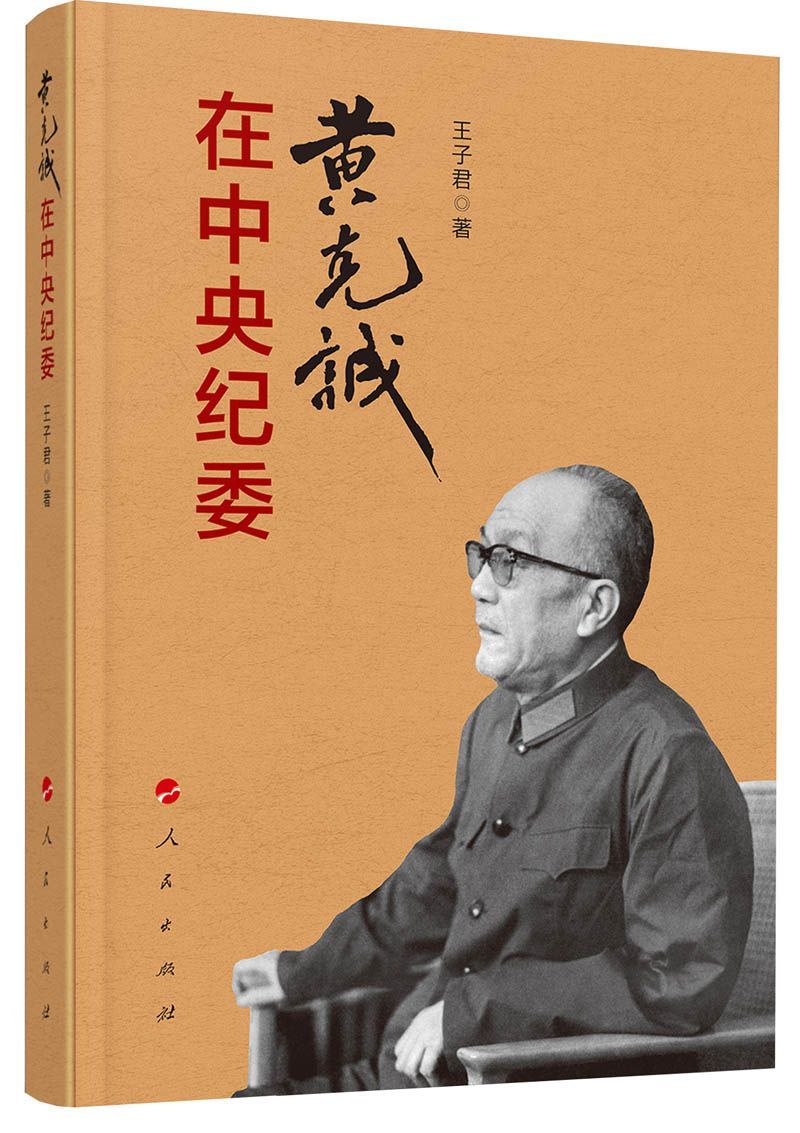

【摘要】:王子君,祖籍湖南。中国作家协会会员、中国散文学会理事。现为中国文字著作权协会文学总监。已出版各类文学作品16部,主要作品有《白太阳》《无花王子君,祖籍湖南。中国作家协会会员、中国散文学会理事。现为中国文字著作权协会文学总监。已出版各类文学作品16部,主要作品有《白太阳》《无花》《黄克诚在中央纪委》等。获得过中国人口文化奖、冰心散文奖等奖项。入围首届浩然文学奖。电影《母亲花》编 剧。另撰有长篇纪实《黄克诚在新中国》,电视剧本《黄克诚》《老子外传》等。 (受访者供图)

在《黄克诚在中央纪委》一书中,事件的链接、史料的取舍、人物的关系,王子君下足了功夫。在王子君看来,“纪实”是“实”,文学是“虚”,之间的“度”必须统筹考虑。真实是纪实的核心生命,要产生出“纪实即史”的效果,容不得半点虚构,但又不是材料的简单堆积和剪辑;虚构是纪实文学的柴火,可以增加情感的热度,但和小说创作的虚构又有很大的差别。

经过一次次走访、采访、查阅资料的资料收集工作,王子君掌握了海量的“第一手”材料。“我是完全被黄克诚这个人物吸引、震撼,情感上受到极大冲击并产生强烈的创作冲动后,才决定写这部纪实文学的。”谈起创作初衷,王子君这样对中青报·中青网记者说。

她对中青报·中青网记者说:“脸谱化对人物只会起到矮化的作用,失去人物应有的高度。要突破脸谱化创作,就必须对自己所写题材有一种使命担当,在矛盾冲突处绝不能缩手缩脚,要勇于立体化、多角度、多方面地塑造人物。塑造人物是为了表达思想。思想表达到位,题材、内容、境界才能抵达完美。”创作《黄克诚在中央纪委》时,她塑造人物不是简单叙事,而是深入挖掘人物的思想脉络,挖掘人物的“魂”。因为思想脉络清晰,有了“魂”,呈现出来的黄克诚就是一个伟人,更是一个血肉丰满的大写的“人”。

来源:中国青年报客户端

剧本完成以后,她意犹未尽,又完成了近60万字的《黄克诚在新中国》纪实文学,和纪录片《开国大将·黄克诚》的脚本。

那么,像黄克诚这样的历史风云人物,怎样才能在作品中体现出他的思想脉络,并将他的精神财富时代化,这是考验作家笔力的试金石。

正因为有这样的创作冲动,也才触发了极大的创作才情。她不断地运用各种创作方式,将自己写作小说、散文、剧本的经验融入创作中,走近黄克诚的人物形象,深入人物的内心世界。

在海南生活的十年,她年轻气盛,或专注于生根立业,时常为自己遭遇到的谗谤与挫折而心生愤懑。直到北上京城,远离了这片海洋,她才深切感悟到,与东坡先生相比,“我所经历的挫折不过是大海中的一滴水。为此我庆幸我一直以海南为心灵之乡。我希望自己在花甲之年住到儋州去,与东坡书院为邻,融入你的千年气象,潇潇洒洒……”

湖南的辣椒,海南的波涛,深圳的市声,北京的秋味;做记者,任编辑,当编剧,写小说散文。数年的况味,南北的阅历,让王子君为自己的纪实文学创作布下了一道永不消逝的光。这光有着独特的光谱,光谱里有奉献,有热爱,有执着。

2013年盛夏时节,王子君受邀担纲电视剧《一代楷模黄克诚》的编剧,在前期的研究工作中,她结识了《黄克诚传》编委会的前辈们,她被编委们对弘扬宣传黄克诚品格的热情深深地感染。

这十年,有着新中国成立70周年和建党百年两个重要的时间节点。无论是围绕百年党史,以早期革命者为主角讲述中国共产党人为理想信念英勇抗争的感人事迹,还是书写和弘扬民族精神,以文学笔法生动还原历史现场和塑造人物形象,都涌现出一大批题材丰富、事迹感人,深受读者和观众喜爱的优秀作品,比如,《觉醒年代》《长津湖》《五星出东方》和大型情景史诗《伟大征程》等。这些作品在当代中国民众社会价值观中产生着潜移默化的影响,并参与塑造了一代又一代青年的灵魂。

王子君没有陷入一味歌颂式的创作,没有过分强调和粉饰,给人物人为地拔高,没有让自己的创作形成一种脸谱化的人物形象。

为人要“实”,为文则需要“虚”“实”结合。

王子君认为,创作者必须在坚持历史题材创作原则和唯物史观的基础上,具有秉笔直书历史的勇气,绝对不能有半点投机取巧的思想。要沉下心来,要耐得住寂寞,要有追根究底的钻研精神,更要有一种高度的使命感、责任感和“舍我其谁”的气魄,不瞻前顾后地投入创作,在历史的赐予中找到最有力的表达方式,把真实的历史、真实的事件、真实的人物思想和情操饱满地呈现给读者。

文章来源:《电影文学》 网址: http://www.dywxzz.cn/zonghexinwen/2022/0802/936.html